1986年の3月、僕は大学を卒業した。

3年間住んだ下宿の荷物を整理し、大事にしていた村上春樹の本や、カール・カールトンのLPなんかを後輩に譲ると(今でも後悔している)、ロスアンジェルスまでの片道航空券を買い、5月下旬のある日、東京を出た。2週間ほどカリフォルニアの友人宅に滞在したのち、メキシコシティへと飛んだ。

それなりにまともだった私立大学の同級生たちは大方がどこかの企業に就職し、残りは大学院へ進んでいた。プータローの道を自ら選択したのは、同期ではたぶん僕一人だけだったと思う。

実を言うと、4回生の秋だったか冬だったか、生まれ故郷のある代議士が、僕のためにとある会社に就職先を見つけてくれてはいた。それはアメリカでトップテンに入る巨大商社、ものすごい数のパテントを持ち、世界中に武器を売っている会社だった。「極東支局長の秘書の席を見つけておいてあげたから」。ある夜、銀座のクラブに呼び出されそう伝えられた。

僕は頭を下げて答えた。

ありがとうございます! でも実は大学を出たら世界を見て歩こうと思っているんです。

ボコリ! 上から怒りのゲンコツが落ちてきた。

僕は思った。「世界」じゃなくて「W杯」を見にいくんですと言わなくて良かったなと。そんな感じで、僕は人生で初めてのワールドカップを1986年のメキシコで体験し、その後の人生でミサイルと戦闘機を売らずに済んだ。

ファールとバックパスばかりのイタリアW杯

2度目のW杯は1990年のイタリアだった。

メキシコのあと、僕はバックパッカー生活の末にアルゼンチンのブエノスアイレスに流れ着き、職業はいつの間にかカメラマンになっていた。とりあえず機材を揃え、南米大陸をぐるっと周り、買ってもらえそうな写真を撮っていた。アタカマ砂漠、リャマ、マチュピチュの遺跡、タンゴダンサー、コパカバーナのビキニの女の子。でも一番の売れ筋はやはりサッカーの写真だった。

1990年6月8日、初回のウルグアイ大会から数えて14回目のワールドカップは、ミラノのジュゼッペ・メアッツァを舞台にアルゼンチン対カメルーンの試合で幕を開けた。

参加国の数は今と違って24カ国、4チームずつの6グループに分かれてグループ1位と2位、そして3位の中で上位4チームがベスト16に進むという方式だった。

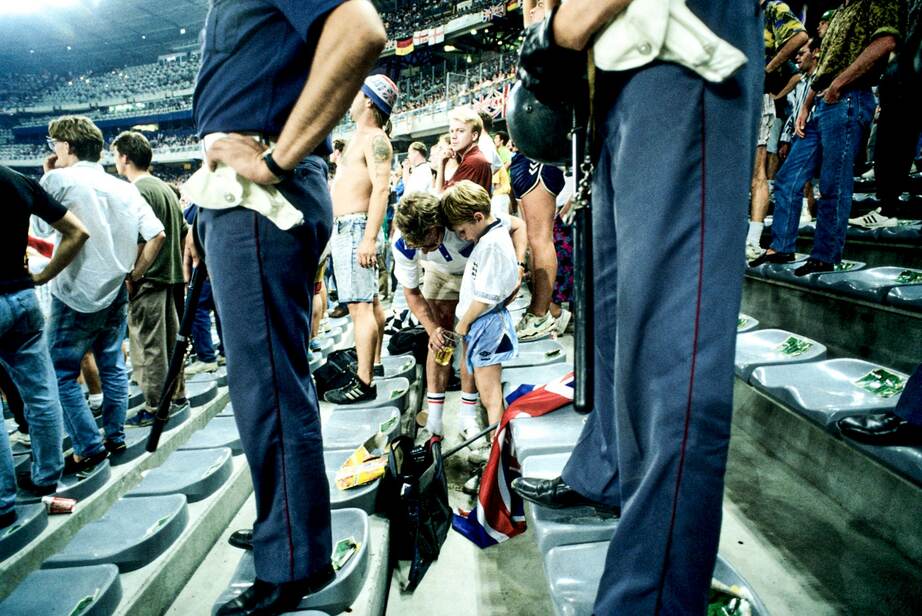

試合に関しては予選から決勝に至るまで、覚えている(というか覚えておきたいと思える)試合が一つもないくらい、ひどい内容のものばかりだった。やたらとファールの数が多く、やたらとバックパスだらけで、異常にゴールの少ないW杯だった。唯一の救いは、周りにはものすごくたくさんの美女と美男がいて、美しい景色がどこに行っても目の中に飛び込んでくることだった。

1990年の6月のイタリアで今思い出せることといえば、スタジアムに併設するプレスセンターでメディアのために供される食事が最高に美味しかったこと。フィレンツェの駅前で地元の女の子とデートの待ち合わせをしていたら、迎えにきてくれた彼女が財布を掏られて食事どころの騒ぎじゃなくなったこと。そして、シチリアのスタジアムのメディアセンターにある日年老いたスーツ姿の老人が現れて、周りの人たちが走り寄っては彼の薬指にはめられたものすごく大きな金の指輪にキスをし始め、後で聞いた話によると彼はマフィアのドンの一人だった、なんてことぐらいだ。

太ってもマラドーナ

そんなどうしようもなく退屈で地味な大会の中でただ一人、良い意味でも悪い意味でも世界のサッカーファンに話題を提供し続けたのは、アルゼンチンの神童ディエゴ・アルマンド・マラドーナだった。

ナポリの英雄は天真爛漫な振る舞いを続け、準決勝イタリア戦ではナポリのスタジアムで喝采を浴び、決勝の西ドイツ戦では首都ローマに集った北部の人々からブーイングを浴びた(西ドイツには、インテルに所属していたマテウスらがいた)。メキシコ大会に比べるとコンディションは悪く、全盛期の60%程度の出来だったが、それでもやっぱり腐っても鯛、太ってもマラドーナではあった。

カメラマンとしての話に戻そう。

フリーランスとしてワールドカップに参戦するカメラマンは、とにかく売れそうな写真を撮って買ってくれそうなところに送る、という作業を繰り返す。1990年、写真というのはまだフィルムの時代で、ネットなんてものはまだなかった。

グループBの第3戦、ナポリで行われたアルゼンチン対ルーマニア戦で後半何分だったか、アルゼンチンはディフェンダーのモンソン(のちに彼は決勝の対西ドイツ戦でレッドカードをもらって大顰蹙を買う)がゴールを決めて1−1で試合を終え、首の皮一枚を残して決勝ラウンド進出を決めた。ゴールを決めたモンソンが僕のレンズのちょうど正面にいて、そのモンソンに飛びついて泣きそうな顔で抱きしめたのはマラドーナだった。いわゆる「美味しい写真」である。

ディエゴのいい写真が撮れたかも! 試合後、僕のW杯参戦を手助けしてくれたブラジル人カメラマンに言うと、彼はそのフィルムを直ちに「フランス・フットボール誌に送れ!」と指示した。なんでかというと、もしその雑誌で写真を使ってもらえると、十日間分くらいの滞在費が浮くほどのギャラがもらえるからだ。

僕は聞いた。「どうやって送るの?」

彼は答えた。「今からナポリ駅に行けば、『フランス・フットボール』の編集部までそのフィルムを送り届けてくれる係のやつがいる、そいつに渡せ!」

笑ってしまうくらいアナログな時代だった。僕は指示通りにナポリの中央駅まで行き、その係の男に現像の指示が書かれた封筒に入ったフイルム数本を手渡した。

美しきディエゴの思い出

翌週、イタリアのみならずヨーロッパの主要各都市の書店に並んだ「フランス・フットボール」の表紙には僕の写真が使われ、さらにその翌週、例のブラジル人カメラマンから20枚ほどの100ドル紙幣を手渡された。わお!

そんな感じで僕にとって2度目のワールドカップは過ぎていった。

あ、そうだ、もうひとつ思い出した。準々決勝、試合後のプレスセンター、廊下で機材を片付けていると、向こうのほうに記者会見に向かうマラドーナの姿を見た。僕は叫んだ。

「Grande Diego!(偉大なるディエゴ!)」

彼はくるっと踵を返し僕のところまで歩いてくると、右手を差し出してこう言った。

「Gracias amigo」

今から32年前、史上最もつまらないと言われたW杯だったけれど、こうやって記憶の断片をつなぎ合わせてみると、むちゃくちゃ楽しい時間だったな。

「#シブヤを揺らせ」FIFAワールドカップ名シーン 電車ジャックキャンペーン

過去の「FIFAワールドカップ」で印象に残っている名シーンについての感想を、Twitterにて募集します。

「#シブヤを揺らせ」のハッシュタグを付けて投稿してください。(募集期間:2022年9月13日(火)~2022年9月30日(金))

投稿で集まった名シーンを参考に、電車内をジャックします。

投稿いただいた方の中から抽選で100名様に「Number渋谷編集室 with ABEMA」オリジナルロゴステッカーをプレゼントします。

詳細はTwitterのABEMA FIFAワールドカップ 公式アカウントをご確認ください。