今後の展望と課題

優秀な子どもたちへの教育には予算の問題もある。民間のプログラムはコストがかかり、簡単にスケールアップできないという課題がある。

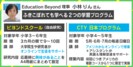

中室氏は「国全体としてどのような対応をすべきか考えていく必要がある。私は大学がもっと門戸を開くべきだと考えている。例えば、高校生が大学で経済学の授業を取ったら単位互換になるようなこと、また大学で生物の授業を受けたら高校の生物の授業との単位互換になるようなことをもっと実施してもよいのではないか。少子化の中、大学も良い学生を獲得したいというニーズがあるので、双方にとって有益かもしれない」と提案する。

日本でもこのテーマに関する議論は徐々に始まっている。文部科学省の部会でも最近取り上げられた。中室氏は「私も教育再生実行会議の委員を務めていた際に、ギフテッドの生徒や特異な才能のある児童生徒についての議論を行っていた。その後も様々な議論が進み、中央教育審議会のような大きな審議会でも議論が始まっていることは画期的だと思う。岐阜市など独自の取り組みを行っている自治体もある」と述べる。

「私は選択肢が増えることが重要だと考える」と中室氏は強調する。「経済的に困窮している子どもたちや学力が低い子どもたちには、民間のNPOも含めて様々なサポート体制がある。しかし、学力が高く非常に意欲がある子どもたちに対しては『自分でやりなさい』ということになりがちだ。実は両方とも取り残されているという観点では、救済が必要な子どもたちなのだ。官民あげて子どもたちを支えられるような仕組みにしていくことが重要だ」

(『ABEMAヒルズ』より)